回復に必要なリハビリ

リハビリテーションは、障害のために生じる生活の不自由さを少しでも減らし、自分らしい生活を送るための訓練です。障害のない元の状態に戻ることをめざすのではなく、「一つずつできることを増やす」「身の回りのことで、自分でできる動作を増やす」など、焦らず前向きに、自分の生活に合った目標をたててリハビリテーションを継続してください。まずは、医師に、日常動作で困っていることや身体の動きが改善したらやってみたいことを伝えることからはじめましょう。

リハビリテーションの流れ

脳卒中のリハビリテーションは、急性期、回復期、維持・生活期の3つの時期に分かれ、段階に応じて進められます。以前は、脳卒中を発症した直後は安静にしていたほうがよいといわれていましたが、最近ではなるべく早くリハビリテーションを始めたほうが、回復状況がよいことが分かり、発症直後から行われます。

脳卒中のリハビリテーションは、急性期、回復期、維持・生活期の3つの時期に分かれ、段階に応じて進められます。以前は、脳卒中を発症した直後は安静にしていたほうがよいといわれていましたが、最近ではなるべく早くリハビリテーションを始めたほうが、回復状況がよいことが分かり、発症直後から行われます。

急性期 (発症直後~数週間ぐらい)

脳卒中発症後の早期に始める急性期リハビリテーションでは、関節の運動が制限される拘縮(こうしゅく)を防ぎ、筋力を維持するために座る姿勢や立つ姿勢を保つ訓練などが行われます。

ベッドの上で手足を動かす

※色の濃いほうが患者さんのまひしている手足

ベッドの上で座る姿勢を保つ

このとき、ひざを軽く曲げると体がすべりにくく、安定する。

※色の濃いほうが患者さんのまひしている手足

回復期 (数週間~数ヵ月ぐらい)

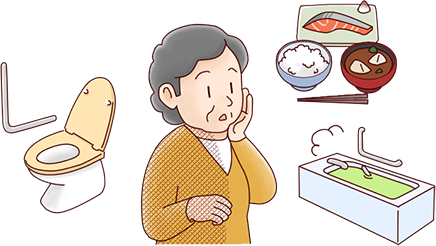

回復期リハビリテーションでは、リハビリテーション専門病棟などで、歩行、着替え、食事など日常生活に必要な動作や機能を回復させるための訓練が行われます。

手すりを使って歩行訓練をする

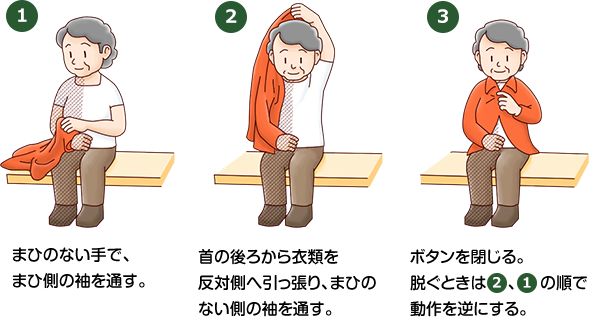

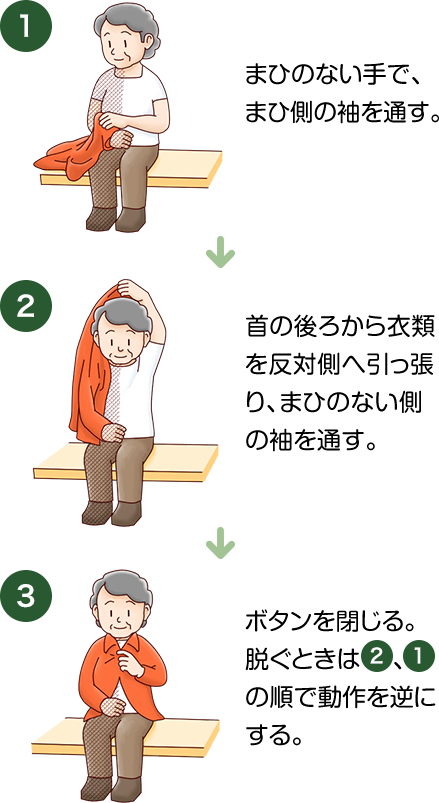

着替えの訓練をする

※色の濃いほうがまひ側

維持・生活期 (数ヵ月~6ヵ月目以降)

退院後の維持・生活期では、回復期リハビリテーションで回復した機能を維持するため、自宅などでリハビリテーションを続けます。日常生活またはリハビリテーションの妨げとなる手足のつっぱり(痙縮 けいしゅく)があらわれる場合には、やわらげるための治療があります。

退院後の維持・生活期では、回復期リハビリテーションで回復した機能を維持するため、自宅などでリハビリテーションを続けます。日常生活またはリハビリテーションの妨げとなる手足のつっぱり(痙縮 けいしゅく)があらわれる場合には、やわらげるための治療があります。