『脳卒中後の手足のつっぱり「痙縮(けいしゅく)」疾患啓発セミナー』レポート

2024年9月18日(水)開催

脳卒中後の後遺症の一種である“痙縮(けいしゅく)”に関する『脳卒中後の手足のつっぱり「痙縮」疾患啓発セミナー』が2024年9月18日にオンラインにて開催されました。セミナーでは痙縮について、東京慈恵会医科大学附属病院 副院長/リハビリテーション科 診療部長・東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座 主任教授の安保 雅博(あぼ まさひろ)先生からお話がありました。本記事では、当日の講演内容をダイジェストでお送りします。

痙縮とは?

脳の血管が詰まったり破れたりする病気である脳卒中では、障害された部位により、さまざまな後遺症が起こり得ます。代表的な後遺症は以下のとおりです1)。

- ・運動麻痺(うんどうまひ)

- ・痙縮

- ・言語障害

- ・中枢性の痛み(脳からの異常信号による痛み)

- ・感覚障害

- ・摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)

- ・排尿障害

- ・体力低下

- ・骨粗鬆症

- ・うつ状態 など

運動麻痺や言語障害は、ある程度想像ができる後遺症の名前ですが、“痙縮”は単語から症状がイメージしにくく、どのような状態なのかご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

痙縮とはどのような症状?

痙縮とは、簡単に説明すると“筋肉が緊張しすぎて手足が動かしにくくなったり、勝手に動いたりする状態”です。具体的には、指が開かない、肘が曲がったまま伸びない、つま先がつっぱるなどの症状が現れます。手足に痙縮が起こると、日常生活にさまざまな影響が生じます。日常でよくみられる困り事には、以下のような例があります2,3)。

- ・肩や肘が固まったように動かず、着替えや入浴に苦労する

- ・肘が曲がったまま伸びず、人や物にぶつかってしまう

- ・手首や肘が曲がったまま伸びず、物をつかみにくい

- ・手の指が曲がったまま伸びず、手洗いや爪切りがしにくい

- ・つま先がつっぱって踵(かかと)が地面につかず、歩くときにバランスが取りづらい

- ・足の指が曲がったまま伸びず、体重がかかって痛みが生じる

脳卒中にかかった方でこのような症状がみられるなら、痙縮かもしれません。

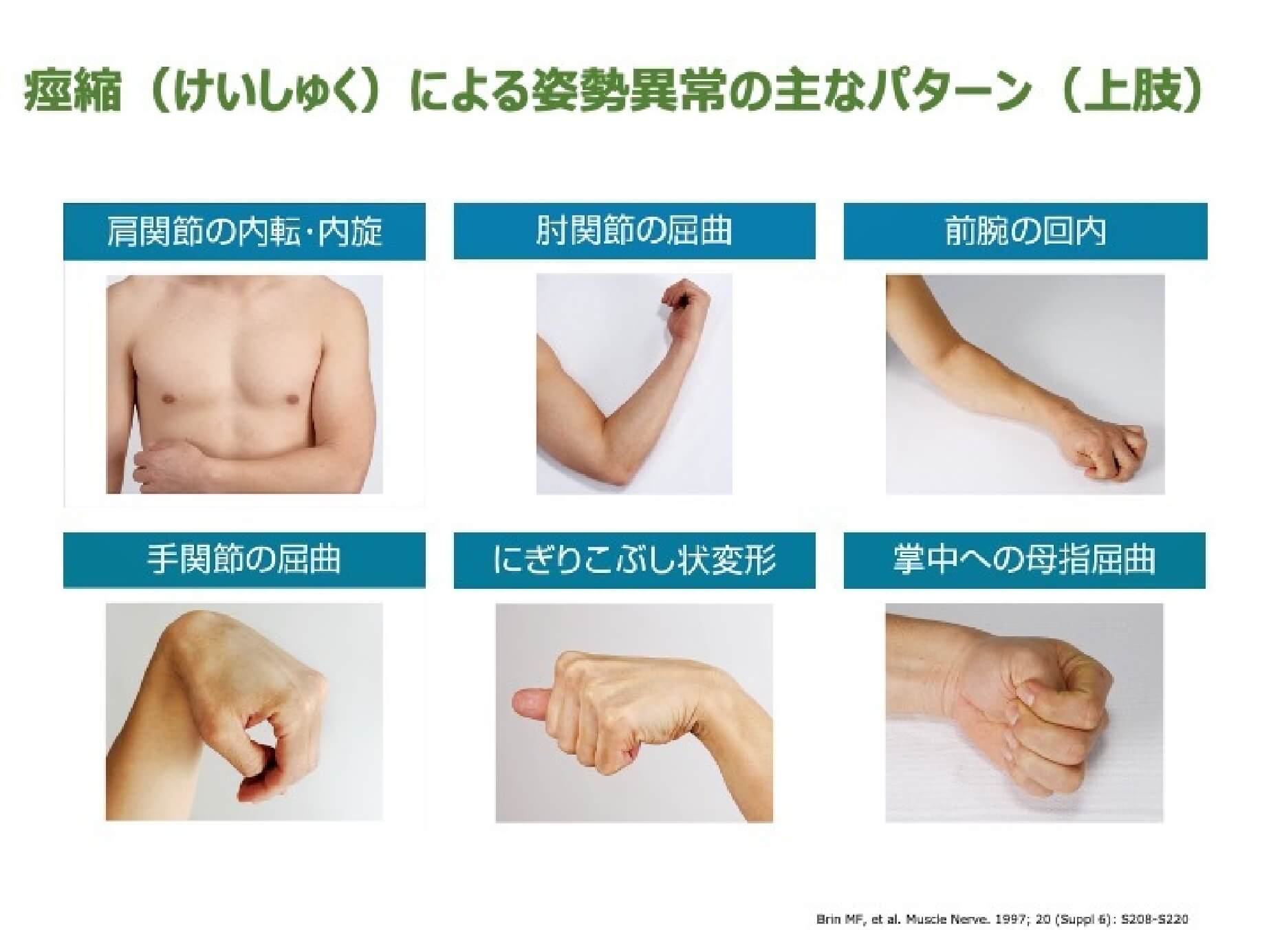

痙縮における主な姿勢異常パターン

典型的な痙縮のパターンを上肢と下肢に分けて写真で紹介します。

上肢の姿勢異常パターン

腕に起こる姿勢異常の主なパターンは、腋(わき)の下が開かずに腕が内側に入ってしまう“内転・内旋(ないせん)”や、肘が伸びなくなる“屈曲”、腕が内側に回転する“回内(かいない)”です。手であれば、手首が曲がってしまう状態や握り拳のように指が開かなくなる状態、親指が内側に入ってしまう状態も、痙縮による主な姿勢異常パターンです4)。

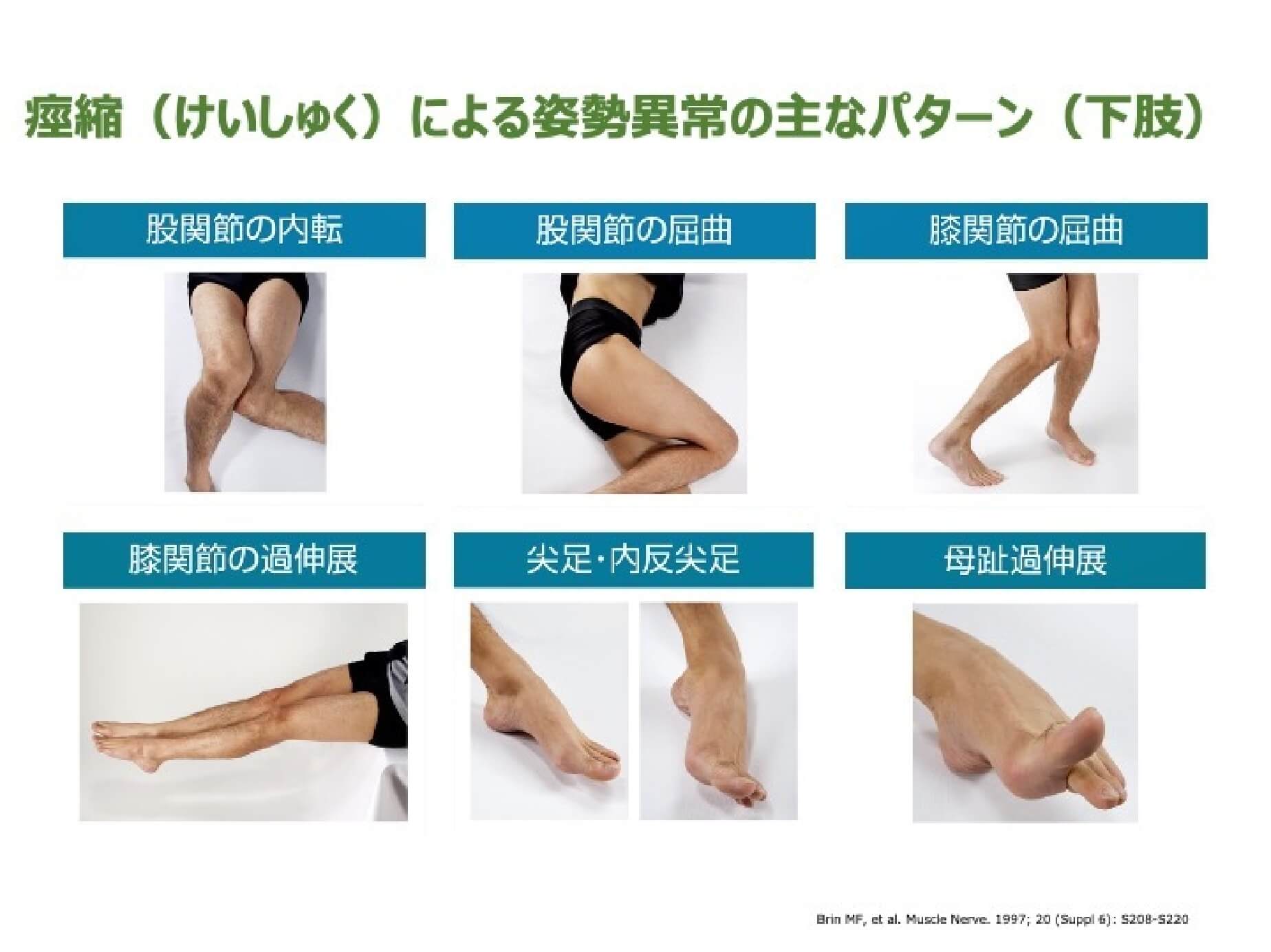

下肢の姿勢異常パターン

下肢の主な姿勢異常パターンとしては、股関節(こかんせつ)が内転して開かなくなってしまう例や、曲がったまま伸びなくなってしまう例などが挙げられます。また、膝が曲がってしまったり、“過伸展”といって伸びたまま曲がらなくなってしまったりする場合もあります。足首が伸びて踵が地面につかなくなる“尖足(せんそく)”や、足の指が曲がらない、または伸びてしまう状態も痙縮の主な症状です4)。

痙縮の治療

続いて、痙縮の主な治療法についてご紹介します。痙縮の主な治療方法には、リハビリテーション治療があります。たとえば、運動療法や装具療法などを行います。そのほか、磁気刺激療法、体外衝撃波治療やさまざまな薬物療法などもあります。

運動療法

痙縮の治療の基本はリハビリテーション治療です。そのなかの運動療法は、ストレッチングや関節可動域訓練などを行い、硬くなっている部分を曲げ伸ばしして動かせる範囲を広げていくことをメインとしています。その際、筋肉や靱帯(じんたい)を痛めないよう注意し、ゆっくりと訓練を行います。

装具療法

硬くなった部分を伸ばすために装具で関節を保護・矯正することがあります。手首や肘を伸ばした状態にしてストレッチングをすることもあります。痙縮により内反した足首の保護や矯正のために装具を作製し、装着したうえで歩行訓練を行ったりします。

磁気刺激療法・体外衝撃波治療*

脳卒中になると右脳と左脳のバランスが崩れ、痙縮が引き起こされる場合があります。磁気刺激療法は専用のコイルによる渦電流により、不均一になった右脳と左脳のバランスを整える治療法です。

また、筋肉が硬くなっている部分に専用の治療器具を当てて筋肉の緊張を和らげる、体外衝撃波を使った治療も登場しています。

*磁気刺激療法と体外衝撃波治療は2024年現在保険適用外です。費用の詳細などは治療を受ける医療機関にお問い合わせください。

薬物療法

痙縮の治療に薬を使用する場合もあります。痙縮に対しては、リハビリテーション治療が重要ですが、手足が固まって動かしにくい状態でリハビリテーション治療を行おうとしても、なかなかうまくいきません。まずは緊張している筋肉を緩めることが重要です。薬物療法も、手足を動かしやすくする方法の1つです。痙縮に対する薬物療法には、抗痙縮薬による治療、ITB療法(バクロフェン髄注<ずいちゅう>療法)、ボツリヌス療法などがあります。

●抗痙縮薬による治療

抗痙縮薬は筋肉の緊張を和らげる内服薬です。神経に作用して神経伝達の興奮を抑えるタイプと、筋肉に直接作用して動かしやすくするタイプがあります。

●ITB療法

ITB療法は、痙縮を和らげる薬が入ったポンプを手術でお腹の中に埋め込み、カテーテルを通して脊髄(せきずい)周辺に持続的に薬を流すことで痙縮をコントロールする治療法です。バクロフェン髄注療法とも呼ばれます。

●ボツリヌス療法

ボツリヌス療法は、ボツリヌストキシンというタンパク質の一種を注射する治療法です。ボツリヌストキシンには筋肉を緊張させている神経のはたらきを抑える作用があります。

公的支援が適用されることも

痙縮の治療にあたっては、治療費の問題が気になる方もいらっしゃるかもしれません。脳卒中の後遺症治療に対しては、身体障害者手帳、高額療養費制度、介護保険などさまざまな公的支援が受けられます。なお、お住まいの都道府県、所得などによって受けられる支援は異なります。

自分の症状が痙縮かもしれないと思ったら、痙縮の治療を専門としている医師にご相談ください。

痙縮に関する質問と安保先生からの回答

痙縮を放っておくとどうなりますか?

痙縮を放置して関節を長期間動かさないでいると、拘縮(こうしゅく)といって動かせる範囲が狭まったまま関節が固まってしまうおそれがあります5)。適切な痙縮治療を受けて関節をしっかり動かし、拘縮を予防することが重要です。

痙縮の初期症状として特徴的なものはありますか?

痙縮を見分けるポイントは関節の引っかかりです。

肘や手首を曲げ伸ばししたときに引っかかるような感覚があったら、痙縮を疑ってもよいでしょう6)。

また、痙縮の症状については、前述の“痙縮とは?”をご参照ください。気になる症状があれば、痙縮の治療を専門としている医師に相談していただくことをおすすめします。

リハビリテーション治療で痙縮は治らないのですか?

ボツリヌス療法や体外衝撃波治療、磁気刺激療法など、さまざまな方法で痙縮を軽減させて訓練をするなど、多くの療法を組み合わせたリハビリテーション治療を受けられるようになってきています。どれか1つの療法だけではなく、組み合わせて相乗効果を狙い、患者さんごとに適したリハビリテーション治療を行うことが重要です。

痙縮の治療では入院する必要がありますか?

患者さんのご家庭の事情や治療の目標をもとにして、どのような治療を行うか、入院か外来かを決定していくことが多いのではないでしょうか。まずは医師に相談してみていただくことをおすすめします。